少数民族文化经典的教育意蕴探析

——来自彝族教育经典《玛牧特依》的调查报告

蒋立松 于蕾 唐红 吴占杰来自

西南大学西南民族教育与心理研究中心

一、调查概况

(一)调查时间:2007年4月中旬

(二)调查目的:《玛牧特依》是流传于大小凉山彝族地区的一部重要史献,是卷帙浩繁的彝文史献中为数不多涉及教育的经典著作,长久以来,它在各个方面教育和规范着彝族人民,在凉山彝族教育乃至社会生活中占有着不轻的分量。然而,这样一部教育经典,它的源流究竟是怎样的,它的具体内容又是什么,它又是怎样被人们传诵着?在现代教育的冲击下,它又是如何在彝族地区生存着?作为彝族地区的教育经典,《玛牧特依》又能否进入我们的课堂?

(三)调查对象及范围:调查对象首先定为四川省凉山彝族自治州的州教育局副局长,经教育局长介绍,又对美姑县教育局、美姑毕摩文化中心、凉山彝文编译室、凉山语言体育文化局以及彝族地区最早的大毕摩的第28代后人吉可伍沙一一做了访谈。

(四)调查方法:此次调查采用深入访谈的方法,对目标地点内的相关人物和情况进行调查,访谈时采用开放式访谈;调查材料以访谈笔记记录,并配以摄像和录音,经整理成为个案材料;对材料加以分析采用假设与证明的方法。

(五)调查区域概况:四川凉山彝族自治州位于四川省的西南部,康藏高原的东部,地处雅砻江以东、金沙江以北、大渡河以南,辖17个县、市,面积达6万多平方千米。地形复杂,气候多样。凉山地区总人口381万,其中彝族160万,占总人口的42%,是我国最大的彝族聚居区。黄茅埂以东的小凉山区是彝汉杂居区;黄茅埂以西的大凉山区是凉山彝族的主要聚居区,主要分布在喜德、昭觉、金阳、美姑等县,该地区彝族人口占凉山地区彝族总人口的90%以上。

二、《玛牧特依》简述

(一)《玛牧特依》的内涵

“玛牧特依”彝语写做“ ꂘꃅꄯꒉ ”,又译《教育经典》,是凉山彝族奴隶制社会的产物。具体来说,在彝语里“玛”意为教育、训导、劝说之意,“牧”意为智慧、明智、优良之意,“特依”意为书、经,“玛牧特依”就是“教育人们做事做人的经书”,也译为《教育经》、《训世经》、《训世诗》等。因系音译,《玛牧特依》有时也被译为《玛穆特依》、《玛牡特依》等,所指皆一。

(二)《玛牧特依》的源流及流传情况

《玛木特依》有着久远的历史,它的流传主要是通过背诵、口耳相传和手抄的形式,体现在彝族的各种民间格言、诗歌等传统的民间文化中。直到现今,《玛木特依》也没有一个统一的版本。

在彝族社会中,对《玛木特依》的著者民间还有两种传说:一是说《玛木特依》是由古代一名叫阿卡拉子(又名巴卡拉子)的人所著,并说阿卡拉子与石尔俄特是同一时代的人,连有关石尔俄特的传说也是他写进去的;另一种传说《玛木特依》是由名叫阿都尔普的人所著。呷阿牛子仆,阿卡拉子,阿都尔普三人中,阿卡拉子更久远一些,其次是呷阿牛子仆,再次才是阿都尔普,可阿都尔普距今已有三十至四十代了,如果按每代30年推算,也有千余年时间了。因此《玛木特依》是经历了一个长期逐步形成的过程,但是千余年的形成还值得我们进一步考察。

《玛牧特依》究竟出于何人之手,还有待于进一步研究和论证。不过从《玛木特依》所包罗的彝族社会历史、等级关系、思想发展、辩证法、文明进步、风俗习惯、伦理道德、人生观、价值观等内容来看,它不可能是出自一时一地一人之手,而是无数代彝族先民集体智慧的结晶,是在长期口头流传的基础上逐渐定型的。

(三)《玛牧特依》的特点

彝族的创世诗、歌谣从内容上可以分为世俗书和毕摩书籍两大类,《玛木特依》是属第一类里关于哲学、伦理学方面的,它是一本各阶层人士都要了解和学习,并影响到一个人的人生观、价值取向、伦理道德观的形成和发展的书。同时,在表达特征上运用诗歌语言,体现了彝族的“诗性精神”。《玛木特依》在四川、云南部分地区可以说是家喻户晓孺妇皆知,有着深厚的社会基础和广泛的民众性,是彝族社会内部人与自然、人际关系行为准则、伦理道德思想的规范。

(四)《玛牧特依》的内容

《玛牧特依》的内容很广泛,涉及历史、地理、天文、历法、典章制度等各方面,但它的核心是道德教育方面的内容,有针对不同年龄阶段的内容,有针对不同人群的内容还有针对不同性别的内容。

如:人一生中不同年龄阶段要学习的内容是该经典中最核心,也是篇幅最长的部分,它根据每个年龄阶段的生理和心理特点来编写。从人一出生,直到老死,在每个年龄阶段应该做什么,不应该做什么的,应该掌握哪些知识,应该学习哪些技能水平的内容都有。这种教育方式符合了人的成长规律,学的内容从小范围到大范围,是符合教育规律的。

它针对不同的人群也有不同的内容,也就是对社会上各个阶层的人提出了不同的要求,既有针对土司贵族的,也有针对平民百姓的。在《玛牧特依》中,还专门讲男人和女人分别应该做的事情。

(五)《玛牧特依》的应用情况

《玛牧特依》主要是以家人为单位,应用于家庭教育中,这时就没有固定的场合;在彝族学校教育的中也部分地涉及到了《玛牧特依》的内容。如在一类模式中(彝语为主,汉语为辅的教学模式),所使用的教材选取了《玛牧特依》的一些章节;另外,彝族的一些家支在红白喜事中,也要用《玛牧特依》的内容对子孙们进行教育。

虽然《玛牧特依》在彝族社会中广泛流传,在学校教育中也涉及到其中的某些片断,但学校还没有《玛牧特依》专门的课本。要更好地传承民族文化,更大地利用这部教育经典,就得对它加以改进,使人们更好的掌握它。

在调查中我们了解到,相关部门正在编写《玛牧特依》的教材,准备在中小学推广。根据现实,增删了一些内容,删除了封建迷信等与现实社会不相符的内容,也增添了防邪教、防艾滋病等一些科学知识,有望在8月份出版。

三、《玛牧特依》的研究价值

(一)《玛牧特依》作为独特的教育资源

《玛牧特依》有着久远的历史。是在彝族人民长期的生产与生活实践的过程中自发产生的一种经书,其教育形式是多种多样的,没有固定的教育场所,没有固定的教育时间,教育内容也极其丰富、独特,涵盖了历史、地理、天文、历法、典章制度等各方面。可以说,《玛牧特依》的内容既贴近彝族人民更贴近彝族人民的生活。《玛牧特依》作为一种独特的教育资源,最关键的是他与人们的日常生活紧密地联系在一起,融于生活,所以,这种教育资源易于传诵并且能够及时地得到强化,使人们在自然生活中便可以受到教育。

《玛牧特依》作为彝族的传统教育,是几千年彝族社会历史的积淀,它有着深厚的群众基础,而且具有稳定性和积极科学教育内容、教育思想观念以及教育行为方式。所以说,它不但长期影响着彝族的各个方面,而且直接影响着彝族社会的现代教育。这是我们不能回避的问题,《玛牧特依》作为一种独特的教育资源,我们又如何在理论上加以研究明确其是非关系,在教育课堂实践上加以利用或筛选和引导,为彝族地区的现代教育服务,为彝族社会发展进步培养出大批的现代及未来社会需求的人才。

(二)《玛牧特依》作为文化传递的载体

教育是一种活动,因此,教育积淀文化的功能必须通过传递来实现。《玛牧特依》是一种历史悠久的由群众所传递的文化形式,是口传心授的历史文化的连续体。在漫长的历史发展过程中,它已经形成了自己的一套教育体制。在劳作间、在睡觉前、在吃饭时、在行走中,《玛牧特依》已经成为家庭教育最重要及主要的组成部分。长辈们随时随地、时时刻刻的向自己的孩子通过背诵、口耳相传和手抄的形式,传诵着《玛牧特依》的教育思想,同时也向族人们传递着彝族的文化。因此,作为几千年彝族社会历史的积淀,《玛牧特依》从过去的口耳相传道今天的刻印本,承载着彝族社会近千年的历史文化,是彝族社会文化传递的主要载体。因此,通过对《玛牧特依》的更进一步的研究,不但可以使我们更了解彝族历史悠久的教育思想,同时更可以了解到彝族的历史文化。

(三)民族文化教育与现代学校教育的融合

文化本身是一个变迁的过程,在民族文化流变的过程中,民族文件化本身容纳了不同的域外文化因素,完全可以把受教育者带入动态的思想与思维过程之中,使受教育者在接受和辨析这个过程的同时,生发出新的思想和智慧。

在我国的多数少数民族地区,无论是家庭教育还是学校教育都已经被现代化的教育所替代着,而被族人们传承已久的传统文化、传统教育已慢慢退去。从小学到高中,教育思想、教育形式、教育资源,现代化的教育都已经成为了主体,而作为承载着本族千年历史的教育经典一个个被忽视、被遗忘。而今天,我们正是在提倡多元文化教育,提倡文化的多样性,提倡着文化的整合而非同化。作为彝族历史的积淀,我们可以将其筛选、有所引导的带入到彝族学生的课堂,甚至进入到我们的课堂。

由于《玛牧特依》的核心是道德教育,其内容也较完整,讲述了人从1-99岁的各年龄阶段所应做的和不应所得事情,这些教育思想不光贴近彝族人们的生活同时也适应我们的社会生活,我们也可以对其进行进一步的研究,把这些内容加以筛选、提炼、整合进入到我们的课堂中。在现代化程度较为发达的今天,这些文化也彰显出了它不朽的价值。

(四)《玛牧特依》是一种“活教育”

教育作为一种发展人的手段,在本质上是与人的社会生活相关联的。我国著名的教育家陈鹤琴曾提出“活教育”的教育思想,他认为“活教育”就是在与自然、社会的直接接触中,在亲身观察中获取经验和知识。大自然、大社会都是活教材。《玛牧特依》作为彝族的教育经典,就是在彝族人民长期的生产实践的过程中自发产生的,它的内容取自于社会生活,教育形式完全生活化、自由化,其目的就是纠正人们的道德行为,培养人们掌握各种科学知识,教会人们如何做人。在现代化这种单一的教育形式下,这样一种教育活动是如何印证着陈鹤琴“活教育”的教育思想呢?这有待于我们进一步考察。

(五)《玛牧特依》的终身教育思想

终身教育是人一生各阶段当中所受各种教育的总和,是人所受不同类型教育的统一综合。它不仅仅是青少年的教育,而且涵盖了人的一生。终身教育的概念在不断发展着,自20世纪60年代以来,终身教育作为一种最有影响的教育思潮引起世界各国的注意,它已被社会广泛接受。

然而,这样一种被社会广泛接受的教育思潮在《玛牧特依》中也有隐约的体现,《玛牧特依》中的教育内容与教育思想正是以“生活”、“终身”、“教育”三个基本术语为基础,而这些术语的含义和对他们的解释基本上决定了终身教育的范围和含义。因此,以终身教育的角度研究此书,必能让我们更了解彝族社会的教育思想以及它隐含的教育制度。而这些也许正是我们现代化教育背景下所缺少的。 |

李晓旋:中华民族共同体视域下的彝汉合璧碑35 人气# 语言文字

李晓旋:中华民族共同体视域下的彝汉合璧碑35 人气# 语言文字 古彝文图文识别系统与《西南彝志》全文数据36 人气# 彝学动态

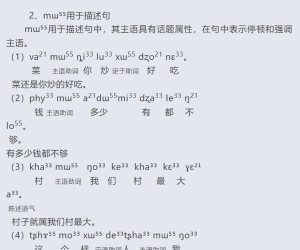

古彝文图文识别系统与《西南彝志》全文数据36 人气# 彝学动态 何菊香 | 类型学视域下滇中彝语倮倮话连动58 人气# 语言文字

何菊香 | 类型学视域下滇中彝语倮倮话连动58 人气# 语言文字 普秀芳 | 滇南澜沧彝语结构助词研究49 人气# 语言文字

普秀芳 | 滇南澜沧彝语结构助词研究49 人气# 语言文字 /1

/1