浅谈彝族学生学习普通话的方法

云南省新平县新化乡小学 普兰芬

摘要:语言都是由语音、词汇和语法所构成的,也就是说每一种语言都具有各自的构词方法和语法规律。学生在学习汉语时,首先要学习语音,这是一件相当困难的事,特别是彝族学生学习普通话的困难更大,为了交际,也为了彝族学生的发展,教师应因材施教,采用比较与反复实践的教学方法,使课堂活而有序,正确帮助彝族学生学习普通话,使他们克服和避免学习上的一些盲目性,找到对症下药的好方法。

关键词:彝族学生 普通话学习 母语影响

云南地处祖国西南边疆,南部、西部分别与越南、老挝、缅甸等国接壤。在4100多公里的漫长国境线上,有十三个少数民族跨境而居。在39万多平方公里的土地上,居住着勤劳、勇敢、智慧的各族人民。他们以辛勤的劳动,为开拓祖国的疆土,发展祖国的经济,创造祖国悠久的历史和灿烂的文化,做出了自己的贡献,云南是全国少数民族成分最多的省份。特别是彝族占的比例很大,从教十多年,我教的彝族学生很多,彝族学生对掌握普通话有一定的困难。

任何一种语言都是由语音、词汇和语法所构成的,也就是说每一种语言都具有各自的构词方法和语法规律,我们对如何帮助彝族学生学习普通话,必须很好地进行一番探讨和研究,这样不仅可以使我们了解和掌握两种语言不同的语音特点,构词方法和不同的语法规律,还能从中发现和掌握民族学生的心理状态和在学习中存在的问题,便于我们有的放矢地进行教学,使教学质量得到进一步的提高。本文对已掌握当地汉话的彝族学生学好普通话的语音问题,谈几点体会。

汉语是一门语言学科,语音是语言的物质外壳,学生在学习汉语时,首先要学习语音。我们在讲授语音时,除了让学生掌握普通话发音的基本理论和知识外,还应该要求他们尽可能发准音。然而少数民族学生在学习汉语普通话发音时,会遇到许多比汉族学生更难克服的困难,他们不仅要摆脱第一母语(本民族语)发音习惯的牵制和干扰,而且还要改变第二母语(汉语言方言语音)与普通话语音的差别。本民族母语是少数民族学生思维和交际的工具,而母语的语音则是他们从小赖以思维和交际的物质外壳,因此,当这些学生学习普通话的语音时,就要学习有别于赖以思维的另一种语言的物质外壳,这是一件相当困难的事,因为母语的发音特征对新接受的语言发音特征具有一种自然的“排他力”。这种“排他力”往往表现为:

(一)将普通话发音特点“纳入”母语的发音习惯中,这是生话最习以为常并易于接受的事,他们对普通话发音特点不敏感,分辨不清,把明明是不同音位的音素很自然地纳入他们母语中相近似的语音中去,于是发音的普通话语音成了一种似是而非的“混入音”。

(二)将普通话的发音“改换”成近似于母语发音习惯中的某个或某些音。对“纳入”和“改换”这两种错误的语言为研究,也属心理语言学范畴。通过教学实践的观察与研究发现,“纳入”往往是有规律的,“改换”往往是无规律的,甚至是因人而异的,所以在教学过程中克服“改换”要比克服“纳入”难得多。

针对以上情况,我采用了比较与反复实践教学法,使课堂教学活而有序。

一、比较教学法

比较教学法可以分成教学学前语音比较和教学中的语音比较两个内容:

1、教学前的语音比较。

教学前的语音比较,严格说来只是在实施比较教学法之前的一个准备阶段,这时教师应把普通话和学生第一母语作一番音系比较,从中找出(1)普通话和学生母语中相同的语音,一般认为相同,实际上不可能绝对相同;(2)普通话和学生母语中近似的音;(3 )普通话中有而学生母语中没有的音;(4)普通话中没有而学生母语中有的音。以上四种情况2、3将是教学重点,是学生发音时发生“纳入”和“改换”现象的条件和语境。通过比较,教师能做到心中有数,克服和避免教学上的盲目性,找到对症下药的好方法。

2、教学中的语音比较。

教学中的语音比较,是语音比较教学法的主要环节,也就是说在教学过程中不断反复比较普通话发音和学生母语语音的异同,使学生能正确分辨。所谓正确分辨,首先指的是听觉上的分辨,听得出才能发得准,听不出就发不准,“天生的聋子是哑巴”就是这个道理。要使学生听得准,就要通过比较。学生听不准的原因,是他们脑中已有母语的“先占”习惯,对外来语音产生了“排他力”,具体表现为“混淆”。如:对彝族学生就要反复发复合元音和单元音、带鼻音尾韵母和不带鼻音尾韵母。比较教学法就是明确哪个是正确的,哪个是错误的,澄清“混淆”,提高学生的听音分辨能力。

教学中的语音比较,除去对声母、韵母的比较外,还要将普通话的四个声调,与学生母语的声调进行比较。彝语是有声调的语言,但调值却与普通话不同,普通话的第一调为高平调,当地汉话为中平调,而彝语的第一调均为高平调,只要指导学生将普通话的第一调改换为他们的第一母语中的高平调,他们即可发准;普通话的第二调调值为高升,当地汉话读为降调,彝语没有此调值;普通话的第三调为曲折调,彝族学生的第一母语和第二母语中均没有,当地汉话读为降调,学生对此调与第二调分辨不清,因此教师要将普通话的第二调、第三调对照发,以锻炼学生耳朵的分辨能力,当地汉话为升调,彝语第四调为低降,此调学生易于掌握。

学生听力的分辨不是孤立的,在嘴里就要模仿,这样自然就进入了普通话语音和学生母语语音在发音部位、发音方法、口腔开合、舌位前后、嘴唇圆展、声调高低、长短、轻重等具体发音的比较阶段,紧紧掌握住这些关键进行教学,就是比较教学法,通过实践,我认为这是较好的、行之有效的语音教学方法。

二、反复实践教学法

学生能分辨正确的普通话语音,不等于已经能运用自如,他们始终要为摆脱母语的牵制和对普通话的语音成为习惯做出努力,这就需要教师采用实践教学法。当然这种实践不是单纯地反复、盲目地实践,而是在语音比较的基础上,采用科学的语音教学法,有目的、有重点地反复练习。如在教彝族学生时,学习和练习送气音、卷舌音、带介音的音自然就成为重点。对这些要反复练习,多次实践。开始是单个的分开练习,然后是合并综合练习。在单个分开练习时要采用科学的语音教学法。要发好辅音声母主要在于发音部位的准确性,因此,在学习母语中没有辅音声母时,准确地掌握发音部位和发音方法是个关键。

在教彝族学生学习普通话时,应以发复合元音和鼻音尾韵母为重点,发复合元音的方法是先使用声母和前一个元音拼合,然后过渡到和后面元音的拼合,要使学生觉得口腔舌位有“活动”感,教发鼻韵尾时,要使学生练习和体会音从鼻腔送出,同时注意舌尖和舌根的收尾作用,当单个分开练习达到预期的目的后,就要进行合并的综合练习,彝族学生在单念时发正确了,在句子与语流中又变成了单元音、开音节这是常事,说明母语的排斥和干扰是非常顽固的,唯一的方法仍然是反复实践,针对彝族学生的难点,在教学中我选择了一部分声母声调相同,而韵母分别为单元音、复合元音和鼻音尾的词,如:bā(八)、bāo(包)、bān(班)、bāng(帮)在课堂上带领学生反复练习。

另外普通话中的轻声与儿化音,也是少数民族学生难于掌握的音。彝族学生母语中均无此音,普通话中的轻声与儿化是区别词义和词性的。如读轻声的“买卖”(mǎi mɑi)是生意的意思,而不读轻声的“买卖”(mǎi

mài)则是词组买和卖;又如“眼”(yǎn)是“眼睛”,由于儿化区别于词性,轻声音和儿化音要发好也要掌握发音要领,练习轻声时要将第一个音节读得重而长,后再把舌尖翘起。在教学中选择了一些轻声与非轻声、儿化与非儿化的词,带领学生对照反复练习。

三、课堂教学要活而有序

课堂教学的中心环节,是学生获得基本知识,基本理论的重要途径。在教学中只有针对学生的共同特点和个别差异因材施教,才能充分调动广大学生学习的自觉性和积极性,既有利于争取大多数学生达到培养目标,教师要了解学生,教学时从实际出发有的放矢,使大多数学生经过努力能够接受教学内容。

我在教学中,对不同基础的同学提出不同的要求,对语言基础好的这部分学生,在听、说、读、写、区分音近字和形近字以及声调的正确运用等方面全面要求。对于没有语言基础的这部分学生,尽量从各方面为他们考虑,如照顾他们的视听,让他们坐在合适的地方,对他们既要耐心细致,又要严格要求,对信心不足,缺乏毅力的学生多表扬他们的进步,要求他们坚持学习,克服困难,逐步赶上。具体的教学方法是:先由我来领读,讲解,语言基础好的学生能熟读了,就让读音标准的几位学生轮流带读,这样教学的目的是让学生参与教学,使语言基础好的学生认真听讲,调动了他们学习的积极性和主动性。

教学必须是从大多数学生的实际情况出发,按照他们所能接受的程度进行教学。对学生的程度既不能估计过低,而降低了教学要求,放慢教学进度,使学生“吃不饱”;也不能估计过高,使教学内容过难,分量过多,进度过快,学生“吃不了”,消化不良应该根据不同的情况,采用不同的方法进行教学,贯彻因材施教的原则。

总之,在现代社会,民族间的关系加强了,全国推广普通话是便于人们之间的交际,在教学中,采用实践中有比较,在比较时结合实践,边实践边比较,边比较边实践的反复教学法,因材施教,使课堂活而有序,正确帮助彝族学生学习普通话。

文章来源:新化小学的博客 |

李晓旋:中华民族共同体视域下的彝汉合璧碑35 人气# 语言文字

李晓旋:中华民族共同体视域下的彝汉合璧碑35 人气# 语言文字 古彝文图文识别系统与《西南彝志》全文数据36 人气# 彝学动态

古彝文图文识别系统与《西南彝志》全文数据36 人气# 彝学动态 何菊香 | 类型学视域下滇中彝语倮倮话连动58 人气# 语言文字

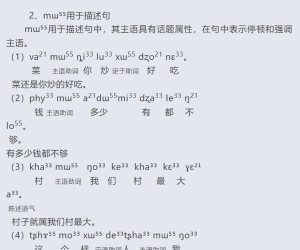

何菊香 | 类型学视域下滇中彝语倮倮话连动58 人气# 语言文字 普秀芳 | 滇南澜沧彝语结构助词研究49 人气# 语言文字

普秀芳 | 滇南澜沧彝语结构助词研究49 人气# 语言文字 /1

/1