《中国民族报》2009年1月23日第四版

吉尔洛村的村民们领到了捐赠的衣物。在这里,有的孩子在大年初一都没有鞋穿,还有的小孩儿穿着差样的鞋。 俄木尔坡 摄

领到衣服的孩子们露出了开心的笑容 俄木尔坡摄

领到衣服的孩子们露出了开心的笑容 俄木尔坡摄

比衣物更温暖的是爱心 --中国民族报记者 王辉 1月20日,离农历新年还有6天。四川省凉山彝族自治州美姑县柳红乡波莫村(音),这个已经足足有3年没有外人到过的小山村迎来了一队人马,他们给这个小村子送来了新年的礼物——好心人捐赠的衣物。为了把这几大包衣物运到波莫村,领队俄木尔坡带着几个人,先是乘车,后来是人背马驮,奔波了整整一天,才在黄昏时分到达波莫村。那时,村民们早已等候在村头,迎接着尊贵的客人。 类似的事情,尔坡已经坚持了3年多,如今,他已经成为美姑县一些贫困山村里孩子们心中最期待见到的“阿甲”(叔叔)。 曾经的艰苦,铸就了一颗善良的心 沙洛村是美姑县合古洛乡的一个行政村,虽然离县城不算太远,但由于大山环绕,至今未通路、通水、通电、通信,仍然是一块比较古老而原始的土地,俄木尔坡就出生在这里。 从小,尔坡就过着艰苦的生活。“夏天还好,冬天是最难熬的。印象最深的是,在冬天,我们没鞋子穿,只能赤脚走在冰雪地上,脚冻得都没有知觉。上课的时候更惨,我们的学校很破旧,教室四面透风,桌椅破烂不堪,我们冻得瑟瑟发抖。学校里没有正式老师,代课教师和学生们上课都很消极,有时隔几天才上一次课。没有作业本是很正常的事,我们都是把用过的本子反过来再用……”对曾经的生活,尔坡历历在目,印象极其深刻。但那毕竟已经成为过往,如果曾经的艰苦只是尔坡记忆中的一些画面,或许就不会再有后来的故事。 2000年下半年,中专毕业的尔坡到美姑县洛莫依达乡波来姑村教书。在那里,他吃惊地发现,“那里的孩子们还是和我小时候一样,穿着很破旧,甚至连鞋子都没有。”尔坡的心里非常难过,很想帮助他们,但“那一直只是一个空想”。 2004年,尔坡调到美姑县委宣传部工作,因为工作需要,他走了很多地方,看到了更多需要帮助的人,于是,他觉得,自己“该为他们做些什么了”。 初次尝试,激发了奉献爱心的热情 2005年秋天,尔坡在“彝族人网”上发了一个帖子。在这个帖子中,有一部分照片真实地反映了美姑县贫困孩子的生存状况,孩子们那一张张被风吹裂的稚嫩小脸、雪地上那一双双黑乎乎的小脚、肩背上那一垛垛小山般的柴草,强烈冲击着人们的眼球,也深深刺痛着人们的心扉。 “没想到,帖子很快被很多人关注,还有很多人伸出援助之手,捐出了衣物和学习用具等。”第一批爱心捐赠物品是成都一个学校的学生组织捐来的,是几百公斤的衣服。 “几百公斤!当时我觉得真是很多很多了,心里特别兴奋!” 自己的尝试初次获得成效后,尔坡受到了极大的鼓舞。以最快的速度,他把这些捐赠来的衣服带到了自己的老家——沙洛村,分发给两个村小学的孩子们。这些旧衣服,在孩子们的眼中是难得的礼物。 尔坡本来以为这些衣服已经够多了,但在分发的时候才发现,它们还不能满足人均1件。因为衣物少,有的孩子因得不到衣服而伤心地掉眼泪,这让尔坡心里很不是滋味儿。一个没有得到衣服的小男孩儿没有哭,但在尔坡要离开的时候,他眼巴巴地望着尔坡,怯怯地问:“阿甲,你什么时候再来?”那稚嫩的声音,问得尔坡心都要碎了。尔坡告诉他:“阿甲很快会再来的,到时先让你选衣服。”听了尔坡的话,孩子高兴地笑了。“当时我就想,一定不能让孩子们失望。” 回到县城后,尔坡立即把在发放衣服过程中拍的照片以及文字介绍公布到网上,向捐赠者进行了反馈。“捐赠者看到自己的衣服被送到了那些可怜的孩子的手里,非常激动,说从来没有这么清晰地看到过自己爱心的实现。他们都告诉我,以后要继续支持这些山里的孩子。”尔坡说。 自己的努力换来了第一次的收获,一切都很顺利,这极大地激发了尔坡的热情,也更坚定了他坚持做这项工作的信心。 在这里,旧衣服成为最好的礼物 “有人说,现在旧衣服已经不能再捐了,因为不会有人再会穿捐来的衣服。但在我们这里并不是这样。”尔坡告诉记者。 2008年春节,美姑下了大雪,没有车能开到大山深处的村子里。尔坡和一个志愿者带了6箱捐赠来的衣物赶往佐戈依达乡吉尔洛村。他们先乘车到离村子比较近的地方,然后会同前来接他们的村民把衣物分装在小包裹里,背着包裹步行向村庄进发。虽然吉尔洛村离公路不算远,但陡峭艰险。在路上,一个来接尔坡和志愿者的村民不小心滑倒了,他背的包裹从山上滚落到几十米深的山沟里,人也险些掉了下去,所有在场的人都吓得出了一身冷汗。爬了十几公里山路后,尔坡一行到了吉尔洛村。“之前我知道这里很穷,但没想到,大年初一居然还有孩子光着脚丫在雪地里走,脚和手都被冻得‘通紫’,有的孩子鼻涕被冻成了冰条……我们送来的衣物成了他们最好的新年礼物。” 为了能及时通知捐赠者所捐物资的去向,2005年底,尔坡开设了自己的博客。随着看到博客的人越来越多,陆续有援助物资寄给尔坡。 捐助的物资多了,新问题也随之产生。一些城里人不了解山区的情况,所捐赠的衣物中,有些不适合山里人穿,更有些比较前卫的,让村民看到后都不好意思地离开了。捐赠的衣物不齐整,也很难分发。去年6月18日,在志愿者杨学明的支持下,一批捐助物资被送往美姑县偏远的洒库乡岗洛村。当杨学明等人到岗洛村的时候,村头已经集中了500多名村民。虽然衣物不算少,但需要衣物的村民太多,近3小时才把衣物发放完毕,有些村民因只得到一些短衣短裤而感到失望,没分到衣物的孩子哭了起来,这让杨学明不知如何是好。“后来,我们多半时候采取抽签的方式发放,抽到什么就拿什么。”尔坡说。 一个人,带动了一群人的参与 如今,来自全国各地,乃至日本的爱心包裹都飞向了美姑。但随着包裹的增多,尔坡面临的难题也多了起来。“最初包裹少,一个季度才能收到足够送一个村的,我可以抽空送到村里去。但现在衣服多了,一个月要送出去两三次,对我来说就有点难了。” 大山里的村庄,交通极为不便,连邮政系统也只能不定期送信件和包裹单到乡里。要把东西运到村里,尔坡只能租车,费用大多要800元到1000元,这个钱是尔坡自己出的。如果三四个月去一次,尔坡还能承受,但要一个月去多次,收入只有千余元的尔坡无论在经济上还是时间上就很难应付了。“这一系列的困难也影响过我的积极性。”尔坡坦言。但孩子们那渴望的眼神和高兴的笑容总在他的脑海浮现,让他克服困难继续从事着这项“艰苦”的事业。 “后来,我偶尔会找一些单位或者村子里的学校来帮我。”在社会各界好心人的踊跃参与和支持下,尔坡的工作开始在当地得到越来越多的老师和村组干部们的支持,也得到县里一些单位的支持,他们有时会出车帮助运送包裹到需要的乡村。 “县里的邮局就给我帮了很大忙。”尔坡告诉记者,他的家很小,捐赠来的物品常常放不下,但他又不能一收到邮包就送到乡下。邮局了解情况后,允许他把这些邮包存放在邮局而不收取费用。“其实邮局的仓库也很小,但他们还是克服困难尽量帮我。”因为工作原因,尔坡不能每次都亲自送衣物“下乡”,他便托学校老师和村干部送下去,“现在,几个乡村都有了志愿者。可惜他们没有相机,所以有时只能反馈给捐赠者一些简单的发放情况,让我觉得对不起捐赠者。” 随着尔坡的善举被越来越多的人所知道,今年元旦,一个热心网友在百度网的“贴吧”上帮尔坡挂了一个帖子,大凉山的故事有了更为广阔的传播渠道,本来是尔坡一个人的“一点儿小动作”,现在已经成为有成百上千人参与、多家当地单位支持的“大活动”。 3年来,尔坡组织的志愿者先后近百次送捐赠物品到大山深处的村庄,30多个乡村的1万多名贫困村民(包括儿童)累计获得了5万余件衣物和图书、文具等,有20多名中小学生享受到每学期100元到2000元的资助。尔坡的“事业”被凤凰网得知后,凤凰网公益频道曾到沙洛村实地走访。后来,在凤凰网和志愿者以及众多网友的共同努力下,2008年11月11日,投资8.8万元的凤凰沙洛村小学顺利竣工。 当记者问及尔坡如何看待自己取得的成绩的时候,小伙子稍带羞涩地说:“哪里有什么成绩啊,我只是把自己的一个想法,通过一点小小的努力变成现实。我希望山里的乡亲能生活得好些,让孩子能温暖过冬。” | | 俄木尔坡的行为让笔者想起不久前的一则新闻:严寒来临之时,宜宾职业技术学院的大学生担心地震灾区群众没有过冬的衣服,遂募集了280件衣服,送往宜宾市红十字会,却被拒之门外,理由是“处理旧衣物太麻烦”。大学生们为此感到“很受伤”。

一个是从事人道主义工作的社会救助团体,一个是月收入千元的山里汉子,面对同样的难题,为什么一个组织却不如一个人?

答案恐怕有很多,但笔者认为,其核心就是——爱心。爱心有多大,真不真,长不长久,能不能经受考验,决定了其能在多大程度上不计成本地去扶危济困。

尔坡提到,送衣服到村非常艰难,但是想起孩子们渴盼的眼神,想起很多人还在受冻,他就宁肯自掏腰包,也要坚定地踏上下乡的崎岖路。与此对比的是,前面提到的红十字会却怕“麻烦”,仓库里堆满了衣物,没人处理,以致长时间不能发到灾民手中。

尔坡却不怕“麻烦”,无论是包裹单,还是送包裹到乡村,抑或运输过程和费用,他都会第一时间将最详细的文字和照片信息发布到网上,他要让捐赠者们“明明白白”。捐赠者看到自己的爱心如此清晰地体现,也更加信任尔坡。相形之下,很多的捐助活动却收不到任何反馈,人们不知爱心何往,只能迷惑、迟疑甚而愤怒。

曾经有一个捐赠者问尔坡,这个活动要坚持到什么时候。尔坡回答说,只要当地的村民还有需要,只要还有善良人捐赠,这个活动就会一直坚持下去!

这朴素而坚定的话语令闻者动容。尽管有人笑他傻,有人劝他不要自讨苦吃,甚至有人认为他接连不断的捐助助长了当地人的依赖思想,但他不后悔,也不动摇。

尔坡说,乡亲们守着马铃薯、苦荞,常年见不到山外人,自己目前只能用这样的方式帮助他们。也许有一天,他们搬出了大山,日子会好起来。他期待着那一天。

|

|

|  李晓旋:中华民族共同体视域下的彝汉合璧碑28 人气# 语言文字

李晓旋:中华民族共同体视域下的彝汉合璧碑28 人气# 语言文字 古彝文图文识别系统与《西南彝志》全文数据32 人气# 彝学动态

古彝文图文识别系统与《西南彝志》全文数据32 人气# 彝学动态 何菊香 | 类型学视域下滇中彝语倮倮话连动48 人气# 语言文字

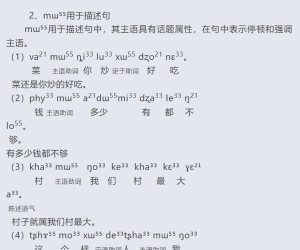

何菊香 | 类型学视域下滇中彝语倮倮话连动48 人气# 语言文字 普秀芳 | 滇南澜沧彝语结构助词研究43 人气# 语言文字

普秀芳 | 滇南澜沧彝语结构助词研究43 人气# 语言文字 /1

/1